多趣味というわけではないが、実は小生、鉄ちゃんの端くれである。鉄ちゃんとは鉄道ファンのことで、写真撮影が好きな撮り鉄、乗るのが好きな乗り鉄、模型が好きな人などいろいろある。小生はいずれも好きではあるが、どちらかというと眺めるのが好きな部類である。ただし最近の鉄道事情や、中国の鉄道事情には疎いので、知識がかなり陳腐化しているかも知れない。しかも持っている知識は、基本的に日本のJR(旧国鉄)のものが主体である。そんな前提をご理解いただいた上で少し書いてみたいと思う。

鉄道には様々な規格がある。規格が合わなければ走行不可能である。そういう意味で鉄道は規格の集合体であると言える。代表的な規格については以下の通りである。

軌道

2本のレールの幅は鉄道規格の基本である。幅が合っていなければ車両は1㎜も走らせることが不可能。

軌道幅は、国際的な標準は2本の幅が1,435㎜である。これを標準軌と呼ぶ。日本では新幹線、一部の私鉄に採用されている。因みに中国は基本的に全線標準軌である。日本ではJR在来線や多くの私鉄の軌道幅は1,067㎜で、標準軌と比べて相当狭い。

東京首都圏では、JR、私鉄、地下鉄の相互乗り入れがいくつも実現されているが、軌道幅が統一されていることが大前提である。小生は東京勤務時代、通勤に小田急線と千代田線を利用していたが、北千住から先のJR常磐線まで直通で走る列車もあり、これは小田急、千代田線、JR在来線の軌道が同じだから実現できている。

余談だが、地下鉄丸ノ内線は2本のレールの外に集電用レールがあり、これを第3軌条と言うが、そのためにJRや私鉄と規格が合わず、相互乗り入れできない路線である。

車両限界

車両は、簡単に言えばレールの上に車輪があり、車輪の上に車体が乗っている構造だが、車体の大きさ(断面)や長さは車両限界と言い、重要な規格である。

例として、列車は駅に停車、通過し、トンネルを走るが、車体が駅のホームやトンネルと接触したら大変である。したがって車両限界が厳格に決められている。

また車両の長さは、カーブを曲がる時の最小半径と関連している。地下鉄は地上の道路に合わせた路線になっていることが多く、場所によって急カーブで曲がる時がある。小さい半径を長い車両が走ることは危険である。

電源

日本では路線の多くが電化されているが、供給電源が車両の電気規格と合っていないと走ることができない。JR在来線の場合、直流1,500V区間以外に、路線によって交流電源区間も存在する。走行する電車や電気機関車は、供給電源と合っていなければならない。直流・交流どちらでも走行可能な車両もある。

特急しらさぎは、名古屋を出発して東海道線を西進し、米原駅から折り返しながら北陸線に入って金沢まで走るが、米原までは直流、米原からは交流区間だ。北陸線に入って間もなく、直流から交流に切り替わる区間があり、これをデッドセクション(無電区間)と呼ぶ。列車は惰性で走り、走り抜ける間に電気制御が切り替わる。上野発の特急ひたちは、常磐線の取手を過ぎたあたりで直流から交流に切り替る。デッドセクション通過時は非常用電源で車内灯を点灯させているのでほとんど気付かなくなったが、昔は照明が消えた。

信号系制御

列車は運転士が運転して、信号や標識を目視確認しながら走行しているが、安全のための自動制御方式の路線が多くなってきている。停止の赤信号を仮に見落としても、列車を自動で停止させるもので、ATSと呼ぶ。ATSは走行速度の制御機能もあり、速度超過の場合、自動的に減速させる。以前福知山線で起きた鉄道事故は、カーブの走行速度超過による脱線事故であるが、事故区間にATSが設置されていれば防止できたはずである。

ATSの信号は地上からレールを介して発信され、それを車両側が検知するものだ。信号の規格が合っていないと安全装置が機能しないので危険である。先ほどの小田急、千代田線、JRの直通運転は、信号系の制御も共通化されているわけだ。

何年か前に中国の高鐵に初めて乗った時に抱いた違和感。鉄道の複線における進行方向は、通常は自動車と同じだ。中国ではしかし、自動車が右側通行なのに鉄道は左側通行。無錫や上海の地下鉄は右側通行である。何故幹線鉄道が左側通行なのだろうか?

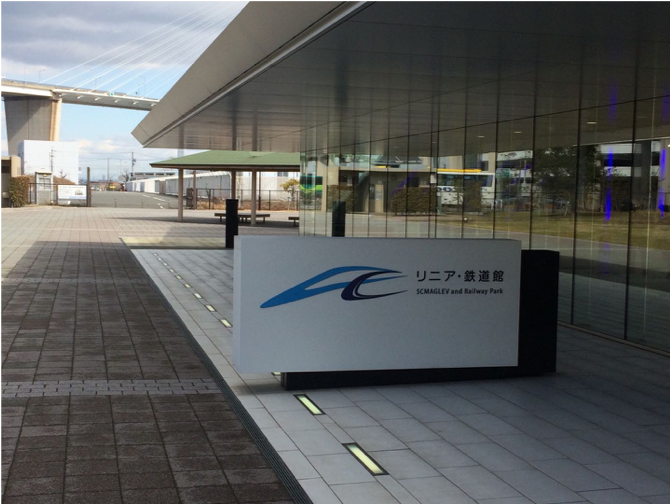

ところで小生は、春節で帰国した時にJR東海の「リニア鉄道館」という鉄道博物館に行ったが、平日で来客数が少なかったものの、実感として半数くらいが中国人だった。鉄道に興味がある中国人が多いことに驚いた次第。中国にも鉄道博物館があれば是非行ってみたいと思う。