読者の皆様こんにちは

暑く成りましたね。

そろそろ蝉の声も聞こえてきそうな予感です。

しかし夜は気温が下がる事も有り私の周りでは風邪ひきさんが結構いますので気を付けて下さい。

熱は上がらないのに喉が痛く咳がでるのが今年の夏風邪の特徴の様です。

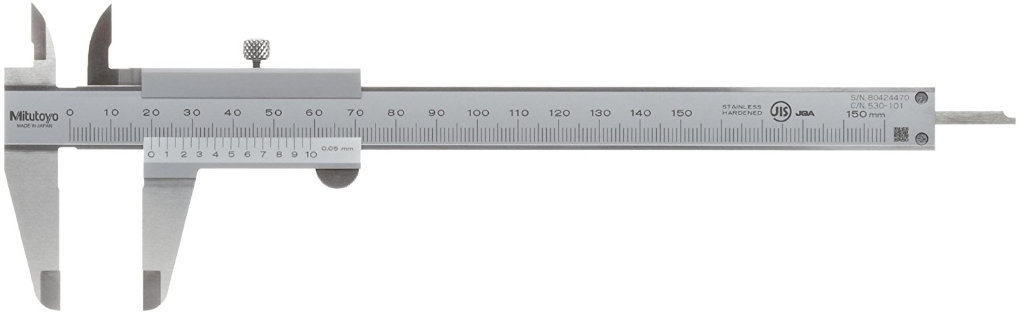

さて今回はノギスについて

ご存知に方も多いと思いますが初歩の初歩についてお話したいと思います。

例の如くご存知の方にはあまりに初歩的な内容ですのであしからず。

それではノギスの定義から

【ノギスとは】

バーニヤ (副尺) つきの現場用の精密な長さ測定器。2つのジョーと2つのくちばし,スライダ,本尺から成り,スライダ上のバーニヤによって本尺の目盛りをさらに細分して読取る。測定する物体の外側寸法 (ジョーを用いる) ,内側寸法 (くちばしを用いる) ,穴の深さ (デプスバーのあるものに限る) を測定することができ,最小読取り値は通常 0.02mmもしくは 0.05mm,測定範囲は通常 150~200mm,最大 1mまでのものがある。読取りを容易にしたダイヤル付きノギスも広く用いられている。

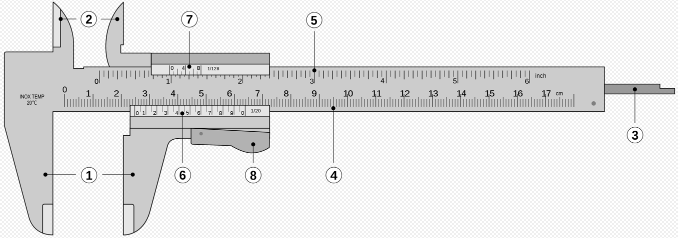

【各部の名称】

- ジョウ(外側測定面、外側用ジョウ)

- クチバシ(内側測定面、内側用ジョウ)

- デプスバー

- 本尺目盛 (cm)

- 本尺目盛 (inch)

- 副尺目盛(バーニヤ目盛、cm)

- 副尺目盛(バーニヤ目盛、inch)

- 指かけ

- ベース

【構造・測定原理】

基本的には測定対象を挟むためのスライド部分がついた定規と考えることができる。しかし主尺の目盛を細かくするのには限度があるため、多くのノギスは読み取り精度向上のため副尺(バーニヤ目盛)を持つ。

副尺は主尺の4/5・9/10・19/20の間隔の目盛が主に用いられる。

これは細かい目盛を直接読むことを巧妙に、人間が高い精度で可能な直線のずれの認識に置き換えることで成り立っている。例えば、主尺が1mm幅の目盛のとき、副尺が0.9mm幅ならば0.1mm単位、0.95mm幅ならば0.05mm単位で測定できることになる。

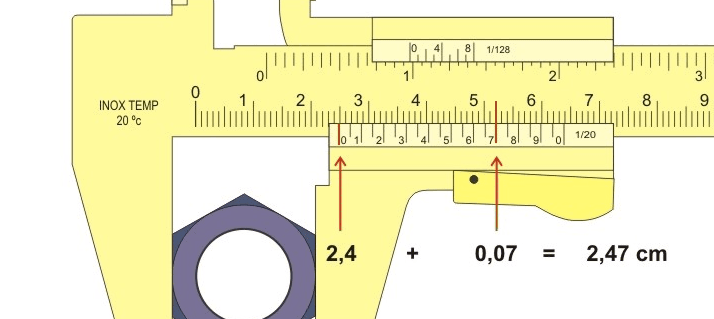

【ノギスの用法】

下図を用いて説明する。右図のノギスは、精度0.1mm。本尺は1mm幅で、副尺は0.9mm幅で刻まれている。

ジョウ(副尺)をスライドさせて測定物にあてる。

ジョウの0の点と本尺目盛から、1mm (0.1cm) 未満を切り捨てた値を確定する(右図では2.4cm)。なお物差しとは異なり、ジョウの端と0の点を誤認しないように注意を要する。

本尺目盛と副尺目盛が一直線上にある点を見つける(右図では副尺の7の目盛)。

副尺の「1」は0.1mm (0.01cm) を示している。

したがって「2.4cm + (7 × 0.01cm) = 2.47cm」であり、測定物の径は2.47cmであることがわかる。

このように、本尺と副尺の1目盛りの差を利用して測定することで、本尺の目盛りを細かくすることなく、精度を高めることができる。

とは言え私の様な老眼の人には大変見難いのも事実です。

その様な場合は数値表示のデジタルノギスが便利です。

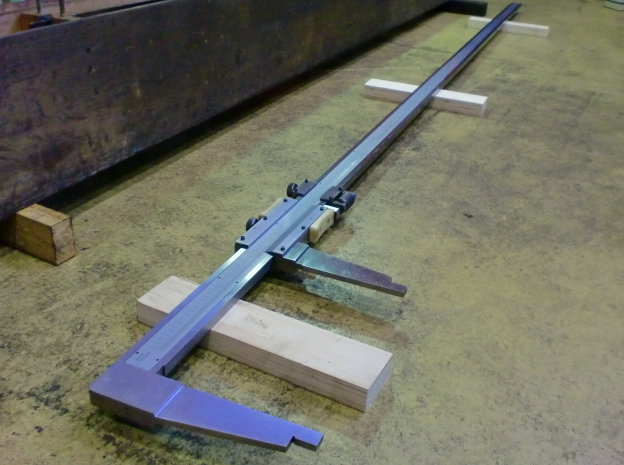

その他には加工現場等で使用するダイヤル式ノギス、長尺ノギスも存在します。

【デジタルノギス】

【ダイヤルノギス】

【長尺ノギス】

一般にご家庭で寸法測定する場合は定規(ものさし)を使用すると思いますが丸形状の物や深さを測る場合に重宝します。

私は老眼なのでデジタル式150mmを愛用しています。

ホームセンターなどでプラスチック製などの安価な物も売っていますので一つあれば重宝しますよ!