記:たかはし

工業製品は、恐らく例外なしに「規格」に基づいて製作されていると思います。工業製品の規格については別途お話ししますが、その前に身近な存在の音楽における規格について考えてみましょう。

まず、言語や文字も規格と言えるのではないでしょうか?言語や文字は、その国や地域で通用するものですが、勝手な規格で話されたり書かれたりしたら理解できません。そういった意味で、生活する上で極めて重要な規格であると言えます。日本と中国は同じ漢字圏なので、発音の違いから会話はできなくても、文字なら何とか理解できそうな面もありますが、同じ漢字でも意味が違う場合もあるので要注意です。

さて、音楽の世界にも規格があります。まず何と言っても、曲を記録して伝えるための楽譜(五線譜)。これは国際規格です。五線譜は600年ほど前に考案されたものらしいですが、音の高さ、長さ、強弱、速度などを表すための記号が書かれたものです。楽譜があれば、言葉は通じなくてもアンサンブルすることは可能です。

ただし民族音楽などでは、独自の記号を使っているものも世界にはたくさんあります。日本の雅楽や尺八、三味線などの譜は、五線譜ではありません。海外でも独自の記号で表されている音楽は多数あると思います。

楽譜に関する余談ですが、ショパン(中国では肖邦と書きます)の楽譜には、エキエル版、パデルフスキ版、ヘンレ版などいくつか存在しています。これらは編集した人や出版社の名前です。ショパンの自筆楽譜がほとんど現存していないため、初版として出版された楽譜が元になっているのですが、印刷間違いなのかショパン自身の書き間違いなのか、おかしな点がいくつかあって、後世の音楽家や出版社が解釈を加えて編集したために複数の版が存在することになったのです。先ほどの3つの版は信頼性が高いとされており、ショパン演奏においては、ある意味「規格」と言っていいのかも知れません。

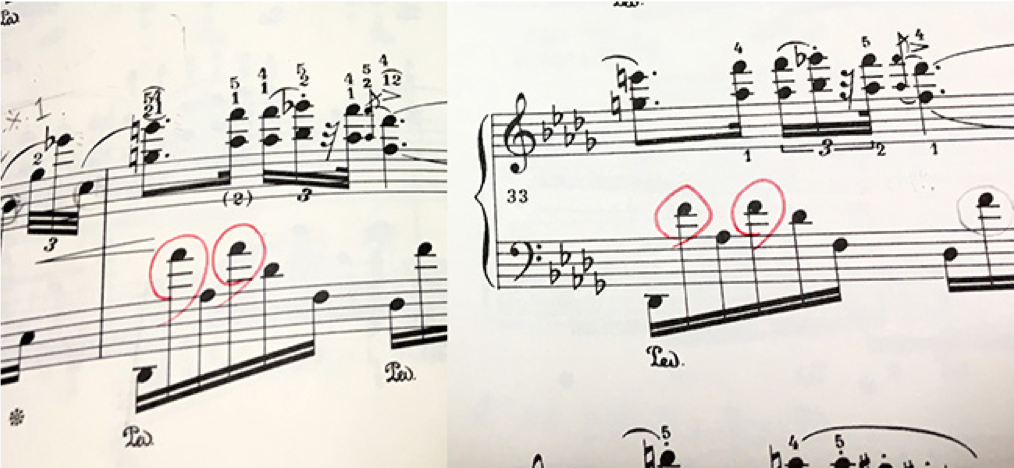

例として、ショパンの夜想曲8番の楽譜における版の違いによる表記の違いを挙げます。赤丸で囲った部分は明らかに異なっていることが分かります。

因みに、手元にヘンレ版があるのでこの箇所を確認してみたら、左側の表記になっていました。

また音楽を奏でる楽器は、ひとつの楽器自体の音の高さを調節することは勿論のこと、2人以上で合奏する際にはそれぞれの楽器の音の高さをぴったり合わせなくてはなりません。音の高さを合わせることを調律(チューニング)と呼びます。調律が合っていない楽器演奏は聴くに耐えられないものと言えます。ギターなどのように簡単に調律ができる楽器もあれば、ピアノのように調律が容易ではないものもあります。

音の高さは周波数(ヘルツ:Hz)で表すことができます。数値が大きくなると高い音になります。

楽器の調律は通常、440Hzの音を基準にして合わせます。これは1939年の国際会議で、ピアノの鍵盤の中央の「ド:C」から6度上の音「ラ:A」を440Hzに合わせることが決められたことによります。ピアノの調律師は、440Hzの音を厳密な音叉を使って合わせ、あとは耳に頼って全ての音を調律してゆきます。ギターやヴァイオリンも基本的には440Hzに合わせて行きます。NHKラジオの時報が440Hzなので、チューニングメーターや音叉などがない場合は、ラジオの時報音に合わせてもいいです。クラシックの演奏会の始めは、一般的にオーボエの人がラ音(440Hz)を出して、楽団員全員で最後の調律確認を行います。打楽器のティンパニも調律します。このような調律によって、素晴らしいハーモニーが醸し出されるのです。

楽譜には、音を出すところだけでなく休むところも表記されています。休符と言います。ベートーヴェンの有名な交響曲第5番「運命」は、休符から始まる代表曲です。

しかし音楽はあくまでも「音を楽しむ」もの。理論を追求するのは「音学」、難しく考えてしまって「音が苦」にならないように。