3年後で30%、5年後は10%。これは熟練工の定着率を表しています。

納得の出来る数字でしょうか?

今年も8月に入り、大分人員確保が難しくなってまいりました。採用奨励金も高騰しており、一部の企業では6500元~7000元に達すると聞いております。日系企業では高いところで、3000元~4000元、一般的には1000元前後が多いようです。それでも、満3ヶ月、満1ヶ月と言う制約なので、その後の流出は発生してしまっています。だいたい、一月の定着率は15%~30%と言われており、約一年で全工員が入れ替わってしまう計算になります。

一般工と熟練工、一概に同じ括りには出来ませんが、定着率は常に問題視されています。

同じ問題に頭を痛めていた経営者が日本にもいました。日本と言うと、今では大分印象が薄くなりましたが、高い会社への忠誠心と定着率が知られています。しかしながら、これは高度成長期以降に形作られたものだという事は余り知られていません。私もあるテレビ番組をチラッと時に知りました。

文頭であげた定着率は、実は大正時代の日本での数字になるんですね。この時代の日本の従業員と言うのは、少しでも給金の高いところへ勤めるのは誰もが持っている権利だと考えたようです。特にこの頃は、農業から工業へ職を移す人が多く、長時間の拘束(毎日十時間以上)に慣れず、離職・転職する人も多かったそうです。そして、習熟すればより待遇や地位の高い職場へ。

「少しでも給与の高いところ!」

誰もが思う事なのでしょう。

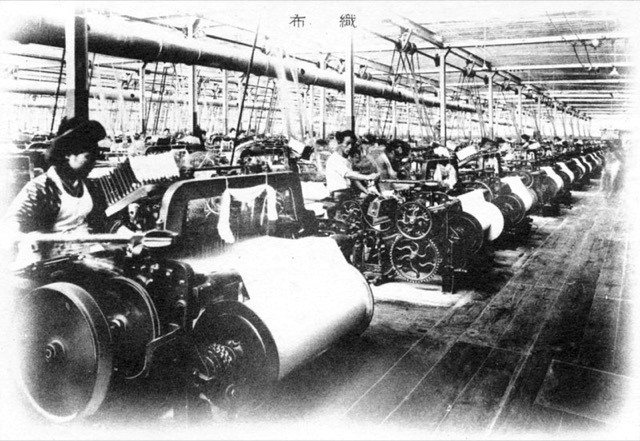

大正時代。日本は農業国から工業国へ脱皮します。輸出量も増大し、生糸や棉糸だけでなく、鉄鋼や造船などの重工業も急速に発展します。5年で5倍、当時の日本の輸出額の増加量です。

人手不足!

急激に成長する工業に人の排出が追いつきません。特に熟練工となると各企業の経営者が競って引き抜きに走りました。その頃に「成金職工」なんて言葉も生まれたそうです。

経済的な活況は10年前の中国、人手不足については今の中国、日本も通ってきたみちなんですね。次回は、日本で起きた職の安定化までを纏めたいと思います。